70年光阴,中国以“惊人一跃”实现历史性跨越——

从一穷二白到世界第二大经济体,用几十年时间走完发达国家几百年走过的工业化历程,让不可能成为可能……

中国跨度,铸就了新中国辉煌的发展历程。

这样的跨度,源于一个先进的政党,源于一个优越的制度,源于伟大的中国人民。

一座大桥的跨度,折射70年发展跨度

碧波之上,港珠澳大桥飞架三地,气贯长虹。55公里的跨度,不仅是空间距离,更承载着一个国家飞越沧海的历史风云。

这是无人机拍摄的港珠澳大桥(2018年7月11日摄)。新华社记者 梁旭 摄

40年前的一天,同济大学公路与城市道路专业大一学生朱永灵听一位外国专家讲高速公路时,如同听天书。彼时,广袤的中国大地还没有高速公路的踪影。

直到近10年后,中国开通了第一条高速公路,那位被“天书”激起好奇心的青年成为公路人,在见证中国高速公路里程跃居世界第一后,又全程参与港珠澳大桥这座世界最长跨海大桥的建设。

武汉青山长江大桥顺利合龙(5月16日无人机拍摄)。新华社记者 肖艺九 摄

最长,最高,最快……中国道路交通的一次次跨越令世界赞叹。

中国现代桥梁之父茅以升不会想到,从新中国成立之初建成长江第一桥,到武汉第10座长江大桥即将通车,万里长江上迄今已架起百余座桥。

千千万万曾每天蹬着自行车的普通中国人不会想到,中国高铁营业总里程在短短10年内突破3万公里,成为世界上唯一高铁成网运行的国家。

70年,“天堑变通途”的跨越让中国有了“当惊世界殊”的底气。

中国桥、中国路背后,是综合国力的强大支撑。70年间,从贫穷落后到成为世界第一大工业国、第一大货物贸易国,近三年经济总量连续跨越70万、80万和90万亿元大关,中国的国际地位不断提高。

中国建造、中国标准背后,是创新能力的突飞猛进。70年间,从吹响向科学进军的号角到确立创新是引领发展的第一动力,从“两弹一星”到载人航天,泱泱大国不断创造新的精彩。

“没有国家的全方位跨越,就没有这千载难逢的机遇。投身港珠澳大桥建设运营,我们生逢其时。”朱永灵说。

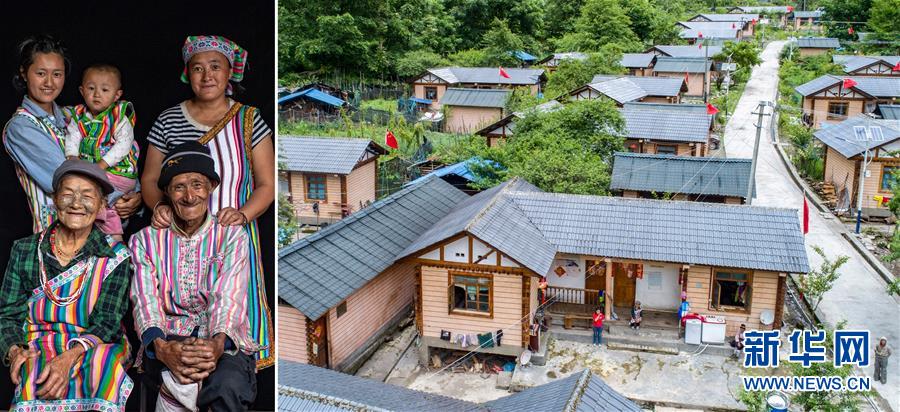

一个少数民族的跨度,见证70年民生跨度

70年,在人类历史长河中不过弹指一瞬,古老的独龙族却实现了跨越千年的两次飞跃——

这是一张拼版照片。左图:怒江傈僳族自治州贡山县独龙江乡迪政当村独龙族的“文面女”李文仕(前排左)一家合影(6月21日摄);右图:李文仕和其他村民的房子(6月21日摄),这些房子是当地政府在2011年统一修建的。新华社记者 江文耀 摄

新中国成立初期,从原始社会末期直接过渡到社会主义社会,摆脱民族压迫;2019年4月,宣告实现整族脱贫,告别世代贫困。

这是一张拼版照片。左图:在怒江傈僳族自治州贡山县独龙江乡移动营业厅上班的马春海(独龙族)。在他身后,独龙族群众在跳本民族舞蹈(6月21日摄);右图:马春海在指导当地群众体验5G虚拟现实设备。独龙江乡今年开通了5G试验基站(6月21日摄)。新华社记者 江文耀 摄

云南贡山,独龙江乡。75岁的“文面女”李文仕忆起往昔,对孙辈讲述刻木传信的故事。32岁的新一代独龙族人熊玉兰第一次戴上VR眼镜,体验5G技术的神奇。

独龙族姑娘熊玉兰在怒江傈僳族自治州贡山县独龙江乡体验VR眼镜(4月19日摄)。新华社记者 江文耀 摄

从刻木传信到5G网络,跨越的是时空隧道,映照的是人民生活的巨变。

当“人民”二字深深镌刻在新中国的名字上,当共产党人把“为人民服务”作为永恒的追求,亿万人民的幸福成为70年壮阔交响中最动人心弦的乐章。

这是气势磅礴的奏鸣曲。新中国成立初到2018年,我国人均GDP从119元增加到64644元,居民人均可支配收入从49.7元增加到28228元,人民生活从贫困到温饱再到总体小康,即将实现全面小康。

这是翻天覆地的变奏曲。衣着从“黑蓝灰”到“个性化”,饮食从“吃饱肚子”到“吃出健康”,居住从“狭窄蜗居”到“保障住房”,出行从“封闭堵塞”到“四通八达”,中国人民有了空前的获得感、幸福感、安全感。

这是万众一心的协奏曲。一个都不能少的小康路上,7亿多农村贫困人口成功脱贫,贫困发生率下降至1.7%,近6年来平均每分钟有近30人摘掉贫困帽子,创造了人类反贫困史上的伟大奇迹。

这是激动人心的壮丽乐章——

工作人员展示华为公司发布的首款5G商用手机——华为Mate 20 X 5G(7月26日摄)。新华社记者 毛思倩 摄

独龙江乡开通5G试验基站不久,中国正式发售5G手机。32年前成为中国内地第一个“大哥大”电话用户的徐峰,又成为广东移动首个5G用户。他说:“变化每时每刻都在发生,我们对美好生活的追求永无止境。”

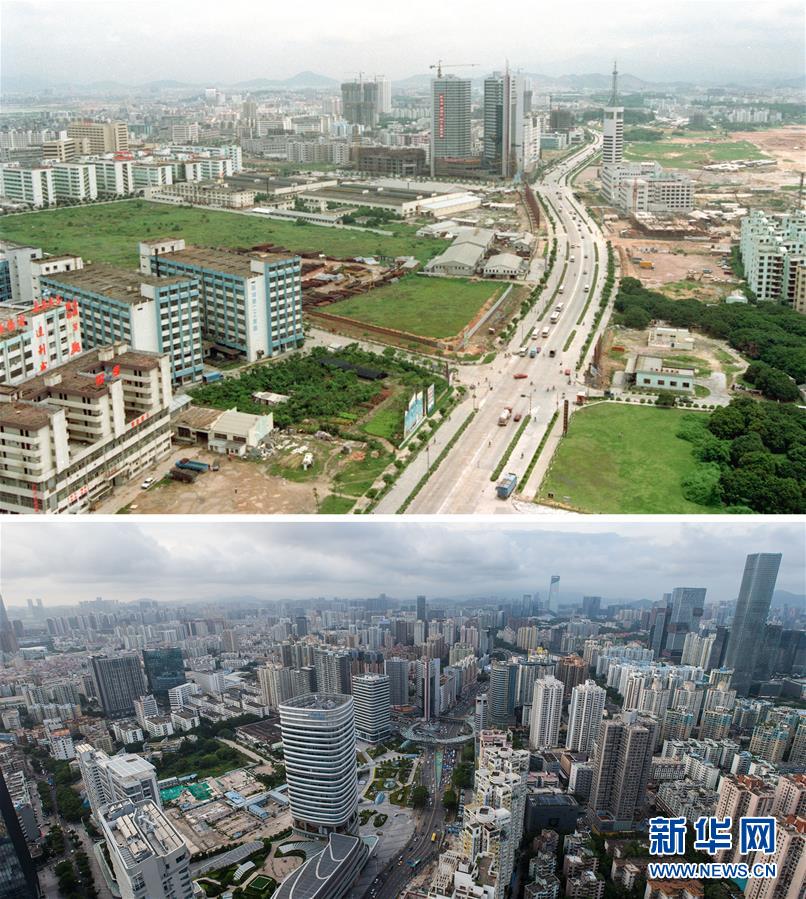

一座城市的跨度,彰显70年时代跨度

新中国成立之初,这里是默默无闻的边陲小镇;改革开放后,这里是率先发展起来的经济特区;进入新时代,这里正在建设中国特色社会主义先行示范区。

这里是深圳,一座充满魅力、动力、活力、创新力的国际化创新型城市。

拼版照片:上图为位于深圳南头半岛上的南油开发区(资料照片,新华社记者张肄文摄);下图为2018年6月20日拍摄的原南油开发区(新华社记者毛思倩摄)。新华社发

深圳人熊建明是方大集团董事长,他的人生有两次重大跨越:一次是1988年来到深圳,投身特区建设;一次是1991年辞去公职,下海创业。经商过程中,熊建明同样经历了两次跨越:一次是选择做实体经济,以新型建材起家;一次是选择科技创新,瞄准行业尖端。

“我个人的命运与企业的命运都深深系于这座城市的发展变迁。”熊建明说。

透视深圳——

从“三来一补”为主到高新技术崛起,从开放前沿到创新高地,从试验田到示范区……深圳创造了从追赶时代到引领时代的一次次跨越。

这是广东省深圳市一景(2018年3月26日无人机拍摄)。新华社记者 毛思倩 摄

放眼中国——

从冲破思想束缚到改革开放伟大觉醒,再到形成全面深化改革开放新格局;从被围堵孤立到融入世界,再到日益走近舞台中央……历史车轮滚滚向前,时代坐标不断更新中国的发展方位。

新中国迎来70周年华诞之际,中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见对外发布,深圳站在又一个新的历史起点上。

面对世界百年未有之大变局,把握重要战略机遇新内涵,中国即将全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

深圳综合开发研究院副院长曲建说:“深圳要为中国特色社会主义打造一个面向未来的典范,深圳未来的样子就是中国未来的样子。”

面向未来,中国将不断迎来新的时代跨越——到2035年,基本实现社会主义现代化;到本世纪中叶,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

中国跨度,彼岸是中华民族伟大复兴的光辉明天。

来源:共产党员网

中国高度——新中国成立70周年成就述评之二

1966年10月27日,中国第一次导弹原子弹结合试验成功。图为导弹、原子弹结合实验爆炸形成的蘑菇云。 新华社发

3000米,这是国产大飞机C919首飞的最大飞行高度;

6000米,国内首架大型双发长航时无人机成功首飞;

数百公里的太空轨道,神舟飞天、北斗组网,中国卫星自由徜徉;

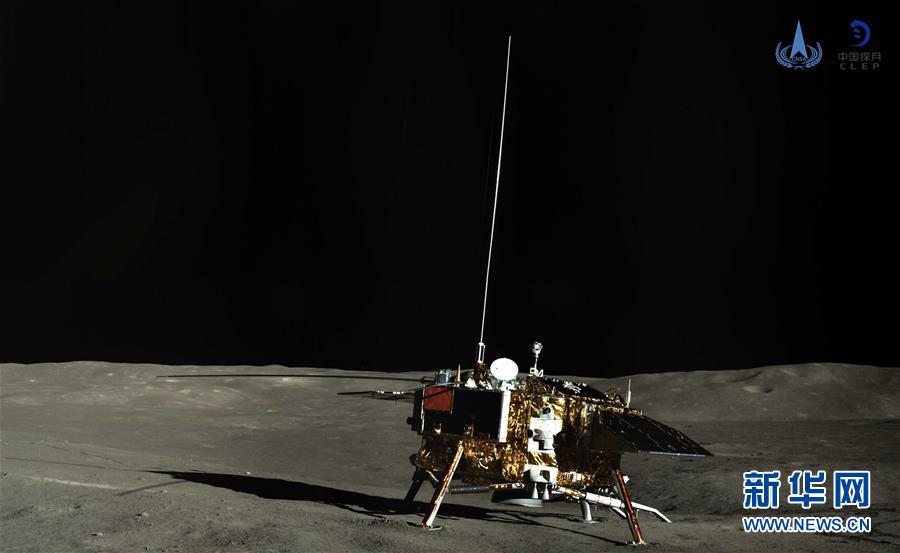

38万公里之外的月球,嫦娥四号首探月背,五星红旗格外鲜亮……

梦想是伟大事业的开端。从温饱不足到迈向全面小康,从站起来、富起来到强起来,中华民族的发展进程中,无数梦想拔节生长,美好希望竞相绽放。

从一穷二白到创造传奇:伟大梦想决定伟大创造

1958年,一列闷罐火车行驶在中国西部,所经站牌都被草帘子遮得严严实实。列车的目的地是一望无际的戈壁,任务是在荒凉沉寂的戈壁滩里修铁路、建机场,直到后来,人们才知道,这是新中国的首个导弹、卫星发射场。

“天上无飞鸟,地上不长草;千里无人烟,风吹石头跑。”这里是酒泉,也是新中国航天事业的圣地。

离发射场不远处,东风烈士陵园坐落于此。760多名航天工作者在这里长眠,他们牺牲时的平均年龄仅27岁。

他们生前,吃沙枣、喝碱水、睡帐篷、住地窝,没有大型机械,一根根枕木、一条条钢轨,他们就手拉肩扛,仅用两年时间就在戈壁滩上建起了我国第一个综合导弹试验靶场。

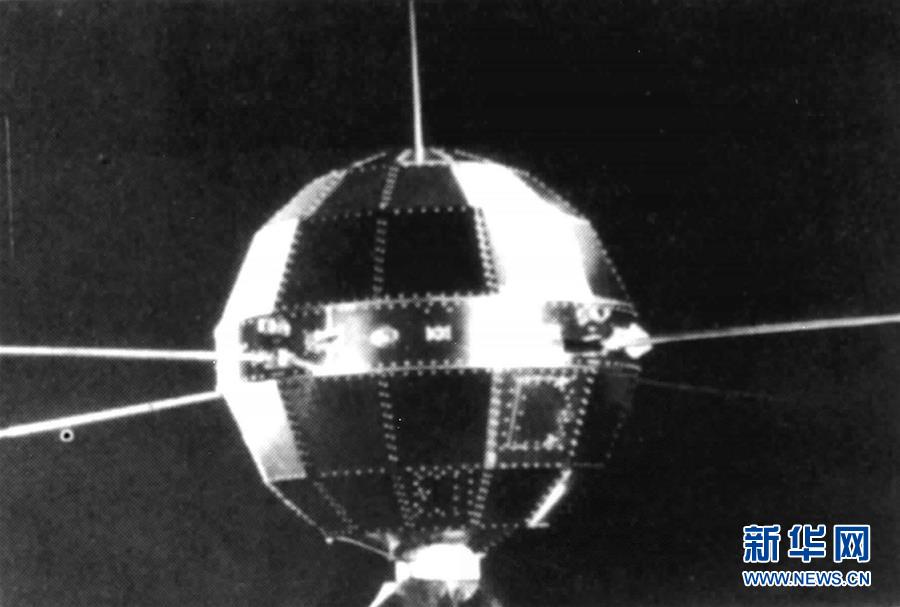

1960年,我国第一枚国产地地导弹“东风一号”腾空而起;1966年,我国进行首次导弹和原子弹结合试验;1970年,我国第一颗人造地球卫星从这里起飞,一曲《东方红》声震寰宇……

从一穷二白到创造传奇,一代又一代航天人献完青春献子孙,在茫茫戈壁上放飞了中华民族千百年来的飞天梦想。

历史不会忘记,他们以身许国、九死不悔的壮阔人生。

人民不会忘记,他们深沉厚重、薪火相传的家国情怀。

1949到2019,每一次飞行都描绘着壮丽的中国航迹,每一步跨越都标注着崭新的中国高度。

70年前:新中国一穷二白、百废待兴,开国大典上,受阅的飞机因为数量不够,不得不飞完一圈绕回来再飞一圈。

70年后:国产大飞机运20、C919、AG600蓝天聚首,嫦娥四号实现人类探测器首次月球背面软着陆,长征系列运载火箭飞行次数突破300……

“中国航天起步时,首先是考虑解决有无问题。”“两弹一星”功勋科学家孙家栋院士,是这一切的亲历者。他说是中国航天精神铸造了中国第一星,是中国航天事业发展成就了巨变。

从“东方红”跃然于世到“墨子号”飞向太空,从“两弹一星”横空出世到从北斗系统服务全球、“嫦娥四号”传回世界上第一张月背影像图……一部新中国的航空航天发展史,就是一个发展中国家自强不息的奋斗史。

图为嫦娥四号着陆器彩色全景图。 新华社发(国家航天局供图)

从仰望星空到走在前列:梦想让我们离目标越来越近

梦想,从历史长河中走来,闪耀着伟大复兴的曙光。

45年准备、论证,15年探月圆梦。

1957年,年轻的欧阳自远被苏联发射上天的第一颗卫星震惊了。搞矿产勘探的他在想:如果能用卫星找矿,效率该有多高!

1958年,美苏相继公布探月计划。欧阳自远急了,既然没人搞,那就我来干!

从年轻的科研人员到白发老院士,作为中国月球探测工程首任首席科学家的欧阳自远一干就是45年,他和同事们最终完成了《中国首次月球探测立项报告》。

2004年,中国探月工程正式立项;2019年,嫦娥四号成为首个实现月球背面软着陆的人类探测器……

“生命就这么长,要把最宝贵的时光献给祖国最需要的地方!是梦想让我们离目标越来越近。”欧阳自远说。

50年前,人类登月成功;50年后,月球上的中国探测器、中国月球车仍在继续书写新的传奇。

2019年8月25日,月亮上的“嫦娥”“玉兔”又醒了!嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”巡视器再次通过月夜低温考验,分别自主唤醒,进入第九月昼,继续开展科学探测任务。

还是在酒泉,2019年夏秋之交的一个月之间,连续三发火箭腾空而起。“捷龙、快舟”接过前辈手中的火炬,“星际荣耀”开辟中国民营火箭新天地……中国速度让中国高度未来更可期。

“两弹一星”梦、载人飞天梦、探月梦……每一个梦想成就更大的辉煌。

“我在其他地方没有看到过这样快速的发展,中国就是未来。”美国太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克赞叹于中国的发展。

时代的脚步,总在不断跨越艰难险阻中愈发坚实。探寻巨变,必有生生不息的力量源泉。

这是涓滴而成的大海,重大工程的跨越,正来自“中国方案”凝结而成的厚积薄发,是集中力量办大事奏出的时代强音。

这是万千活力汇聚而成的时代伟力,自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点,勇于探索、协同攻坚带来自觉创新的不竭动力。

中国首款国际主流水准的干线客机C919在上海浦东国际机场首飞成功(2017年5月5日摄)。 新华社记者 方喆摄

“科技梦”助推“中国梦” :对未知的探索永不停歇

2017年5月,C919成功首飞,实现了国产大型客机“零的突破”,让中国不再是“没有翅膀的雄鹰”。

没有谁比中国人民更懂,什么是众志成城。

从1970年我国自主研制的“运十”飞机立项,到2017年C919成功首飞,中国人的“大飞机梦”穿越了近半个世纪。

C919首飞现场,年近九旬的“运十”飞机副总设计师程不时用自己珍藏多年的小提琴,深情演奏了一曲《我爱你中国》,打动了在场每一个人。

祖国,就是一代代奋斗者的不竭动力,就是一代代报国者的无声誓言!

经过近三年的紧张调试,“中国天眼”渐入佳境。截至目前,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜已发现132颗优质的脉冲星候选体,其中有93颗已被确认为新发现的脉冲星。

“‘中国天眼’短短两年内的发现超过同期欧美多个科研团队发现数量总和,将帮助科学家在相关研究领域取得更大突破。”中科院国家天文台研究员朱文白说。

行之力则知愈进,知之深则行愈达。

中华民族一次又一次从困境中奋起,有一种特殊的基因,这种基因就是伟大的中国式创新。一个个创新成果的涌现,编织起人民走向美好的希望版图,托举起中华民族伟大复兴的中国梦。

月球返回、探索火星、空间驻留……仰望璀璨星空,我们追梦不止。中国将奏响探索宇宙的新乐章,崛起中华民族精神的新高度!

盛开的鲜花陪伴着长眠在东风烈士陵园的英雄们(2006年9月3日摄)。 新华社记者庞兴雷摄

1970年4月24日,长征一号运载火箭成功发射我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”(资料照片)。 新华社发

运-20大型运输机在飞行(2016年11月1日摄)。新华社记者 刘大伟 摄

“鲲龙”AG600在珠海金湾机场起飞(2017年12月24日)。 新华社记者 梁旭 摄

2019年3月10日凌晨,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将“中星6C”卫星发射升空。至此,长征系列运载火箭完成第300次飞行任务。 新华社发(郭文彬摄)

在西藏阿里观测站,“墨子号”量子科学实验卫星过境,科研人员在做实验(2016年12月10日摄,合成照片)。 新华社记者 金立旺 摄

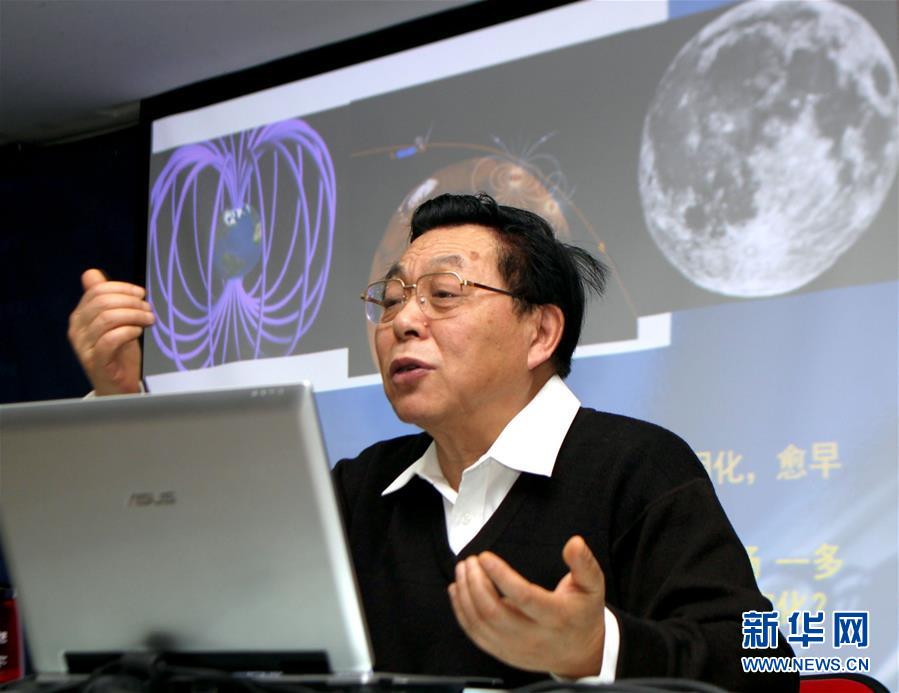

中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远在北京王府井新华书店以“月亮”为主题发表讲演(2010年2月28日摄)。 新华社记者赵琬微摄

2019年8月17日12时11分,我国在酒泉卫星发射中心用捷龙一号运载火箭,以“一箭三星”方式成功将“千乘一号01星”“星时代-5”卫星和“天启二号”卫星发射升空,卫星均进入预定轨道。 新华社发(汪江波 摄)

2019年8月27日拍摄的“中国天眼”(检修期间拍摄)。经过近三年的紧张调试,“中国天眼”渐入佳境。截至目前,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜已发现132颗优质的脉冲星候选体,其中有93颗已被确认为新发现的脉冲星。 新华社记者 欧东衢 摄

来源:新华网

更多资讯请点击关注:老辰光网