中央有关领导同志对黄旭华同志逝世表示沉痛哀悼

据“湖北发布”微信公众号消息,中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一九研究所原所长、党委书记(代理)、名誉所长黄旭华同志,因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99岁。2月10日上午,黄旭华同志遗体送别仪式在武昌殡仪馆举行。

黄旭华同志病重期间和逝世后,中央有关领导同志,省委、省政府主要领导同志,中国工程院、中央军委装备发展部、海军、中国船舶集团有限公司有关领导同志,院士家乡各级领导等,前往家中、医院探望或以各种方式对黄旭华同志逝世表示沉痛哀悼,向其亲属表示深切慰问。 10日上午,武昌殡仪馆天元厅庄严肃穆,哀乐低回。黄旭华同志的遗体覆盖着中国共产党党旗,安卧在鲜花翠柏丛中。10时许,王忠林、李晓红、李殿勋、孙伟、李德仁、王国强、诸葛宇杰、李仲平、王艳玲、郭元强、张文兵、琚朝晖、邵新宇、蔚盛斌、贾海英等在哀乐声中缓步来到黄旭华同志遗体前肃立默哀,向黄旭华同志遗体三鞠躬,作最后送别,并与黄旭华同志亲属一一握手,致以深切慰问。 国家有关部委、有关地方、中央军委装备发展部、海军和省直有关单位负责同志,黄旭华同志亲属、同事、生前友好、家乡代表,部队官兵代表等也前往送别。 黄旭华同志逝世后,送花圈或发唁电的还有中央组织部、中央宣传部(中央文明办)、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室、国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、国务院国资委党委、国防科工局、中华全国总工会、中国科协,中央军委装备发展部、海军等有关单位和地方。 黄旭华同志1926年3月12日出生于广东省汕尾市(原海丰县),祖籍广东省揭阳市,1945年至1949年就读于国立交通大学(现上海交通大学)造船工程系,1949年4月加入中国共产党,是中国核潜艇事业的开拓者和奠基者之一。黄旭华同志生于中华民族苦难深重之秋,在颠沛流离的求学生涯中立下了科学报国的远大理想。1944年报考大学之际,目睹日寇的暴行,开始立志船舶报国;1945年至1949年在国立交通大学造船工程系学习期间,在中共地下党组织的引导和培养下,加入国立交通大学进步学生社团“山茶社”,积极宣传进步思想,并成长为一名光荣的中国共产党党员,开启了不忘初心听党话、牢记使命跟党走的奋斗者人生。 黄旭华同志始终将个人理想与祖国命运联系在一起,服从组织安排,全身心投入党和人民的事业。新中国成立以来,他先后在华东军管会船舶建造处、国防部第七研究院第十五研究所、中国船舶集团有限公司第七一九研究所等单位工作;先后担任七院十五所副总工程师、第一代核潜艇工程副总设计师、总设计师;历任七一九所副总工程师、副所长、所长、代理党委书记、名誉所长。1994年当选为中国工程院首批院士,2018年8月离休。 黄旭华同志忠于党,忠于祖国,忠于中国核潜艇事业。1958年,凭借过硬的政治素质、精湛的专业技术,黄旭华同志被秘召进京。此后三十年,他隐姓埋名、默默耕耘,与第一代核潜艇研制人员一道白手起家、潜心钻研,攻坚克难、砥砺奋进,铸就深海利剑,实现了毛泽东主席“核潜艇,一万年也要搞出来”的伟大誓言。在第一代核潜艇研制过程中,他与第一代核潜艇其他总师等密切协作,带领科研团队克服重重困难,共同攻克了核潜艇研制的七大关键技术——史称“七朵金花”。1974年,中国核潜艇首艇交付部队使用时,他和我国第一代核潜艇科研人员回顾其艰难研制历程,总结提炼出“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献”的核潜艇精神,激励着一代又一代中国核潜艇人自立自强、锐意进取、刻苦攻关、创新超越,为中国核潜艇事业不断实现新的跨越式发展提供了宝贵的精神财富和扎实的技术基础。1988年,我国核潜艇首次进行极限深潜试验,作为核潜艇总设计师,他以“花甲痴翁、志探龙宫、惊涛骇浪、乐在其中”的豪迈气概和无畏担当,亲自上艇坐镇,随艇下潜到极限深度,开创了世界核潜艇总设计师亲自参加极限深潜试验的先例,为后来者树立了榜样。退出领导岗位后,他仍牵挂着中国核潜艇事业的发展,推动培养年轻科研人员、传承弘扬核潜艇精神,通过各种形式为实现中国梦、强军梦建言献策。 黄旭华同志勤俭朴实、淡泊名利、甘于奉献、言为士则、行为世范。1978年以来,黄旭华同志先后荣获全国科学大会奖、国家科技进步特等奖、全国先进工作者、感动中国2013年度人物、全国道德模范、影响世界华人、共和国勋章、最美奋斗者、国家最高科学技术奖等多项重大奖项,期间三次被习近平总书记亲授国家级重大奖励,并作为获奖代表发言。在荣誉面前,他始终谦虚地表示,党和国家给予自己的表彰奖励是对中国核潜艇事业的肯定和鼓励,自己只是作为其中的一员代为领取,自己要不断发光发热、报效祖国。他时刻关心国家科技事业、核潜艇事业的长远发展和下一代的健康成长,魂牵家乡、情系“战友”,先后向科研、科普、教育机构捐献自己的奖金逾2000万元。其中,他捐资1100万元设立的“黄旭华科技创新奖励基金”激励着一大批科研工作者继承和发扬科学家精神,开拓创新、勇攀高峰;他多次到多地大中小学作报告、作科普,开展爱国主义教育,宣讲中国核潜艇创业故事,在武昌区中山路小学设立黄旭华院士科技教育中心,激励青少年立志为祖国、社会和人类文明进步作出自己的贡献。 黄旭华同志的一生,是为中国核潜艇事业勇毅深潜、不懈奋斗、竭忠尽智、德高流光的一生。他“三十载赫赫而无名,花甲年不弃使命”,犹如“深海中的潜艇,无声但有无穷的力量”;他“攻坚苦战两鬓白,犹有余勇再建功”;他“此生属于祖国,属于核潜艇”,是整个船舶工业乃至整个国防科技工业的一面旗帜,是我们学习的榜样。 长安街知事

“中国核潜艇之父”黄旭华逝世,官方发布生平

黄旭华同志,曾用名黄绍强,男,汉族,1926年3月12日出生于广东省汕尾市(原海丰县),祖籍广东省揭阳市,1945~1949年就读于国立交通大学(现上海交通大学)造船工程系,1949年4月加入中国共产党,是中国核潜艇事业的开拓者和奠基者之一。 黄旭华同志先后在华东军管会船舶建造处、上海市招商局、上海市港务局、上海市船舶工业管理局、北京船舶工业管理局、海军和一机部联合组建的“核潜艇总体设计组”、国防部第七研究院第十五研究所、中国船舶集团有限公司第七一九研究所等单位工作;先后担任七院十五所副总工程师、第一代核潜艇工程副总设计师、总设计师;历任七一九所副总工程师、副所长、所长、党委书记(代理)、名誉所长。1994年当选为中国工程院首批院士,2018年8月离休。 黄旭华同志自幼勤奋好学,但求学经历坎坷,于战火纷飞中树立了科学报国的远大理想;大学期间,在地下党组织的引导和培养下,加入国立交通大学进步学生社团“山茶社”,积极宣传进步思想,历尽风雨洗礼成长为一名光荣的中国共产党党员,开启了不忘初心听党话、牢记使命跟党走的奋斗生涯。 黄旭华同志的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。1958年,因政治素质过硬、专业技术精湛,黄旭华同志被秘召进京,从此隐姓埋名、默默耕耘,30年“人间蒸发”,将满腔热血和智慧付诸中国核潜艇事业,与第一代核潜艇研制人员一道白手起家、潜心钻研,攻坚克难、砥砺奋进,铸就深海利剑,实现了毛主席“核潜艇,一万年也要搞出来”的伟大誓言。 黄旭华同志的一生,是与时俱进、开拓创新的一生。在第一代核潜艇研制过程中,他运用系统论思想,坚持“在综合上发展就是创新”、“综合出尖端”的科研设计思路,大力倡导常规技术系统集成的科学设计理念,与第一代核潜艇其他总师等密切协作,带领科研团队克服重重困难,共同攻克了核潜艇研制的七大关键技术——史称“七朵金花”。1974年,中国核潜艇首艇交付部队使用时,他和我国第一代核潜艇科研人员回顾其艰难研制历程,总结提炼出 “自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献”的核潜艇精神,激励着一代又一代中国核潜艇人自立自强、锐意进取、刻苦攻关、创新超越,为中国核潜艇事业不断实现新的跨越式发展提供了宝贵的精神财富。 黄旭华同志的一生,是勇毅深潜、不懈奋斗的一生。他常说:“此生属于核潜艇,此生属于祖国,此生无怨无悔。”1988年,我国核潜艇首次进行极限深潜试验。作为核潜艇总设计师,黄旭华同志以“花甲痴翁,志探龙宫,惊涛骇浪,乐在其中”的豪迈气概和无畏担当,亲自上艇坐镇,随艇下潜至极限深度,开创了世界核潜艇总设计师亲自参加极限深潜试验的先例,为后来者树立了榜样。 黄旭华同志的一生,是成就卓著、熠熠生辉的一生。2017年至2020年,三度被习近平总书记亲授国家级重大奖励,并作为代表发言。1978年,荣获全国科学大会奖;1985年、1996年,两获国家科技进步特等奖;1989年,被国务院授予“全国先进工作者”称号;1989年,开始享受国务院政府特殊津贴;1995年,获何梁何利基金科学与技术进步奖;2006年,荣获“中国工程院资深院士”称号;2009年,被评为“十大海洋人物”;2014年,荣获“感动中国2013年度人物”称号;2017年,荣登“中国好人榜”,获得何梁何利基金科学与技术成就奖,被评为第六届全国道德模范;2018年,荣获“影响世界华人”称号;2019年,荣获共和国勋章,获评“最美奋斗者”称号;2020年,荣获2019年度国家最高科学技术奖。 黄旭华同志的一生,是勤俭朴实、甘于奉献的一生。他淡泊名利,不计个人得失,始终认为党和国家给予自己的表彰奖励是对中国核潜艇事业的肯定和鼓励,自己只是广大核潜艇科研工作者中的一员,要不断发光发热、回报社会。他时刻关心国家科技事业、核潜艇事业的长远发展和下一代的健康成长,先后向科研、科普、教育机构捐献自己的奖金逾2000万元。其中,他捐资1100万元设立的“黄旭华科技创新奖励基金”激励着一大批科研工作者继承和发扬科学家精神,开拓创新、勇攀高峰;他多次到大中小学作报告、作科普,弘扬爱国主义优良传统,宣讲核潜艇精神,在武昌区中山路小学设立“黄旭华院士科技教育中心”,勉励青少年爱党爱国、学好本领、成长为对社会有用的人才。 黄旭华同志始终坚定共产主义理想信念,保持共产党员本色,不忘初心、牢记使命,心怀“国之大者”,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,为中国核潜艇事业和国防建设奋斗终身,做出了卓越贡献。他用自己无声、无悔、无畏、无私的一生,忠实践行了为共产主义事业奋斗终生的誓言。 中国船舶

送别“中国核潜艇之父”黄旭华:99岁人生,热血难凉

“我此生没有虚度,无怨无悔。” 作者:许陈静 郑心仪 姜琨 2月7日,黄旭华同志治丧工作委员会发布讣告:黄旭华同志因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99岁。 作为中国核潜艇事业的奠基人,黄旭华为中国核潜艇事业奉献了一生。如果要用四个字来形容这位老人,那便是“大国重器”。 2017年全国精神文明建设表彰大会上,习近平总书记亲自为黄老先生搬座位的画面曾感动无数人。

就在那一年,我们恰好采访过他。 2017年,93岁的黄旭华每天早上准点走进办公室。他教我们辨认办公室里一胖一瘦两个核潜艇模型: “胖一些长一些的是中国第一代‘夏’级弹道导弹核潜艇,瘦一些短一些的是中国第一代‘汉’级攻击型核潜艇。我们都把核潜艇叫作‘三驾马车’——水下航海技术、水下机动核电技术、导弹装备,缺一不可。核就是‘三驾马车’之一。” 他口中的“我们”,是60年多前和黄旭华一起被选中的中国第一代核潜艇人,29个人,平均年龄不到30岁。一个甲子的风云变幻、人生沧桑,从头到尾、由始至今还在研究所“服役”的就剩黄旭华一个。 “我们那批人都没有联系了,退休的退休,离散的离散,只剩下我一个人成了‘活字典’。”

“我不是不贪生怕死, 但我必须一起深潜” 庆幸的是,“活字典”黄旭华和1988年共同进行核潜艇深潜试验的100多人还有联系。 那是中国核潜艇发展历程上的“史诗级时刻”——由于北方的水浅,中国核潜艇在问世18年后,一直没能进行极限深度的深潜试验,1988年才到南海开始这项试验。有了这第一次深潜,中国核潜艇才算走完它研制的全过程。 这个试验有多危险呢? “艇上一块扑克牌大小的钢板,潜入水下数百米后,承受的水的压力是1吨多。100多米长的艇体,任何一块钢板不合格,一条焊缝有问题,一个阀门封闭不足,都可能导致艇毁人亡。” 黄旭华当时已是总设计师,知道许多人对深潜试验提心吊胆:“美国王牌核潜艇‘长尾鲨号’,比我们的好得多,设计的深度是水下300米。结果1963年进行深潜试验,不到190米就沉掉了,什么原因也找不出来,艇上129个人全找不到。而我们的核潜艇没一样东西进口,全部是自己做出来的,一旦下潜到极限深度,是不是像美国的一样回不来?大家的思想负担很重。”

·中国第一艘核潜艇航行。 有一天,艇上的艇长和政委找到黄旭华,他们做了3个月思想工作,但还是没有把握,有人写好了遗书,有人哼唱《血染的风采》,“也许我告别,将不再回来”。黄旭华第二天就带着几个技术骨干跟艇上的人座谈:“这样吧,我跟你们一起下去。” 一句话点炸了整个会议室。“总师怎么能下去?”“您冒这个险没有意义!”“您都64岁了,身体怎么受得了?”“这不行,绝对不行!” 面对群情激动,黄旭华拿出了科技人员的范儿:“第一,我们这次去,不是去光荣的,是去把数据拿回来的。第二,所有的设计都留了足够的安全系数。第三,我们复查了3个月,很有信心。” 其实,他心里比谁都绷得紧。这样的生死选择,没想到妻子李世英成了他的支持者。 他和妻子是同事,在工作中相知相爱。她当然知道试验的危险性,说的却是:“你是总师,必须下去,不然队伍都带不好,没人听你的话。再说,你要为艇上人的生命负责到底。” 黄旭华明白,妻子比他更紧张,她的平静,只是为了不动摇他的决心。 深潜试验当天,南海浪高1米多。艇慢慢下潜,先是10米一停,再是5米一停,接近极限深度时1米一停。钢板承受着巨大的水压,发出“咔嗒”“咔嗒”的响声。 极度紧张的气氛中,黄旭华依然全神贯注地记录和测量各种数据。核潜艇到达了极限深度,然后上升,等上升到安全深度,艇上顿时沸腾了。人们握手,拥抱,哭泣。有人奔向黄旭华:“总师,写句诗吧!” 黄旭华心想,我又不是诗人,怎么会写?然而激动难抑,“我就写了4句打油诗:‘花甲痴翁,志探龙宫。惊涛骇浪,乐在其中。’一个‘痴’字,一个‘乐’字,我痴迷核潜艇工作一生,乐在其中,这两个字就是我一生的写照。” “您当时不怕死吗?” “怎么不怕!我不是不贪生怕死,我也贪生怕死的,但当时只有这一个选择,顾不得了。” “那么多人哭了,您没哭吗?” “没有,没哭,就是松了一口气:太好了,没出事!眼睛里有点湿润。” 千里之外,终于等来人艇平安消息的妻子李世英,泪如雨下。

玩具、算盘和磅秤 对大国而言,核潜艇是至关重要的国防利器之一。 有一个说法是:一个高尔夫球大小的铀块燃料,就可以让潜艇巡航6万海里;假设换成柴油作燃料,则需要近百节火车皮的体量。 黄旭华用了个好玩的比喻:“常规潜艇是憋了一口气,一个猛子扎下去,用电瓶全速巡航1小时就要浮上来喘口气,就像鲸鱼定时上浮。核潜艇才可以真正潜下去几个月,在水下环行全球。如果再配上洲际导弹,配上核弹头,不仅是第一次核打击力量,而且有第二次核报复力量。有了它,敌人就不大敢向你发动核战争,除非敌人愿意和你同归于尽。因此,《潜艇发展史》的作者霍顿认为,导弹核潜艇是‘世界和平的保卫者’。” 正因如此,1958年,在启动“两弹一星”的同时,主管国防科技工作的军委副主席聂荣臻向中央建议,启动研制核潜艇。 中国曾寄希望于苏联的技术援助,然而1959年苏联领导人赫鲁晓夫访华时傲慢地拒绝了:“核潜艇技术复杂,要求高,花钱多,你们没有水平也没有能力来研制。” 毛泽东闻言,愤怒地站了起来。赫鲁晓夫后来回忆:“他挥舞着巨大的手掌,说:‘你们不援助算了,我们自己干!’”此后,毛泽东在与周恩来、聂荣臻等人谈话时发誓道:“核潜艇1万年也要搞出来!”

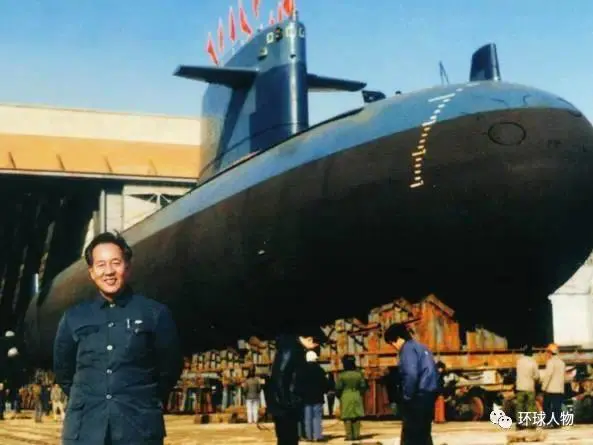

·黄旭华在核潜艇建造现场。 就是这句话,坚定了黄旭华的人生走向。 中央组建了一个29人的造船技术研究室,大部分是海军方面的代表,黄旭华则作为技术骨干入选。苏联专家撤走了,全国没人懂核潜艇是什么,黄旭华也只接触过苏联的常规潜艇。 “没办法,只能骑驴找马。我们想了个笨办法,从国外的报刊上搜罗核潜艇的信息。我们仔细甄别这些信息的真伪,拼凑出一个核潜艇的轮廓。”但准不准确,谁也不知道。 恰好,有人从国外带回了两个美国“华盛顿号”核潜艇儿童玩具。黄旭华如获至宝,把玩具打开、拆解,发现玩具里排列着复杂的设备,和他们构思的图纸基本一样。 “我当时就想,核潜艇也没什么大不了的嘛!不需要神话尖端技术,再尖端的东西,都是在常规技术的基础上综合创新出来的,并不神秘。”

黄旭华至今保留着一把“前进”牌算盘。当年还没有计算机,他们就分成两三组,分别拿着算盘计算核潜艇的各项数据,若有一组的结果不一样,就从头再算,直到各组数据完全一致才行。 还有一个“土工具”,就是磅秤。 造船最基本的需求是:不能沉、不能翻、开得动。核潜艇发射导弹,要从水下把导弹推出去,这一瞬间发射的动力、水的压力与浮力,都会挑战潜艇的稳定性,就需要船的重心准。 黄旭华便在船台上放了一个磅秤,每个设备进艇时,都得过秤,记录在册。施工完成后,拿出来的管道、电缆、边角余料,也要过磅,登记准确。黄旭华称之为“斤斤计较”。 就靠着磅秤,数千吨的核潜艇下水后的试潜、定重测试值和设计值完全吻合。 1970年,我国第一艘核潜艇下水。1974年“八一”建军节,交付海军使用。作为祖国挑选出来的1/29,黄旭华从34岁走到了知天命之年,把最好的年华铭刻在大海利器上。

“为什么我连读书的地方都没有” 准确地说,黄旭华是把最好的年华隐姓埋名地刻在核潜艇上。 “别的科技人员,是有一点成就就抢时间发表;你去搞秘密课题,是越有成就越得把自己埋得更深,你能承受吗?”老同学曾这样问过他。 “你不能泄露自己的单位、自己的任务,一辈子都在这个领域,一辈子都当无名英雄,你若评了劳模都不能发照片,你若犯了错误都只能留在这里扫厕所。你能做到吗?”这是刚参加核潜艇工作时,领导跟他的谈话。 93岁的黄旭华回忆起这些,总是笑:“有什么不能的?比起我们经历过的,隐姓埋名算什么?” 他所经历的那些—— 一个广东海丰行医之家的三儿子,上初中的年龄却遇到日寇入侵,附近的学校关闭了,14岁的他在大年初四辞别父母兄妹,走了整整4天崎岖的山路,找到聿怀中学。 但日本飞机的轰炸越来越密集,这所躲在甘蔗林旁边、用竹竿和草席搭起来的学校也坚持不下去了。他不得不继续寻找学校,“慢慢越走越远,梅县、韶关、坪石、桂林……” 1941年,黄旭华辗转来到桂林中学,他的英语老师是当过宋庆龄秘书的柳无垢,数学老师是代数极好的许绍衡。 1944年,豫湘桂会战打响,中国守军节节败退,战火烧到桂林。 黄旭华问了老师3个问题:“为什么日本人那么疯狂?想登陆就登陆,想轰炸就轰炸,想屠杀就屠杀。为什么我们中国人不能好好生活,而到处流浪、妻离子散、家破人亡?为什么中国这么大,我却连一个安静读书的地方都找不到?” 老师沉重地告诉他:“因为我们中国太弱了,弱国就要受人欺凌。” 黄旭华下了决心:“我不能做医生了,我要学科学,科学才能救国,我要学航空学造船,不让日本人再轰炸、再登陆。”

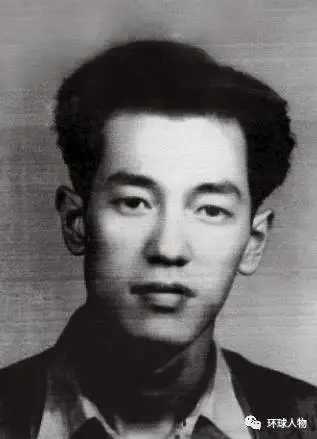

·学生时代的黄旭华。 1945年抗战胜利后,他收到了中央大学航空系和交通大学造船系的录取通知书。他想了想:“我是海边长大的,对海有感情,那就学造船吧!” 交通大学造船系是中国第一个造船系。在这里,黄旭华遇到了辛一心、王公衡等一大批从英美学成归国的船舶学家。 一代名师荟萃,成就了黄旭华日后的火种。而“山茶社”的经历,则在他心中开出了另一条道路。在这个学生社团里,他口琴吹得极好,指挥也很在行,登台演进步话剧更是不在话下。 但这些都比不上其他事情精彩:去南京请愿的“护校”运动中有他,掩护进步同学厉良辅逃跑的是他,躲过宪兵抓捕的还是他……终于有一天,“山茶社”一名成员找到他,问:“你对共产党有什么看法?” 黄旭华又惊又喜:“共产党在哪里?” 同学笑了笑:“我就是。” 多年后,黄旭华丝毫不以隐姓埋名为苦时,总会回忆起秘密入党的这段往事:“有人同我开玩笑,你做核潜艇,以后整个人生就是‘不可告人’的人生了!是的,我很适应,我在交通大学上学时就开始‘不可告人’的地下党人生了!” 时至今日,我辈年轻人在面对黄旭华时,很容易以为,像他这样天赋过人、聪明勤奋的佼佼者,是国家和时代选择了他。然而走近他才会懂得,是他选择了这样的人生。 1945年“弃医从船”的选择,与1958年隐姓埋名的选择,1988年一起深潜的选择,是一条连续的因果链。 他一生都选择与时代相向而行。

是母亲的信箱, 是妻子的“客家人” 从1938年离家求学,到1957年出差广东时回家,这19年的离别,母亲没有怨言,只是叮嘱他:“你小时候,四处打仗,回不了家。现在社会安定了,交通方便了,母亲老了,希望你常回来看看。 黄旭华满口答应,怎料这一别竟是30年。 “我既然从事了这样一份工作,就只能淡化跟家人的联系。他们总会问我在做什么,我怎么回答呢?”于是,对母亲来说,他成了一个遥远的信箱号码。

·黄旭华的母亲曾慎其。她从一本《文汇月刊》上才知道儿子的工作,几十年默默支持儿子的选择。(视频截图) 直到1987年,广东海丰的老母亲收到了一本三儿子寄回来的《文汇月刊》。她仔细翻看,发现其中一篇报告文学《赫赫而无名的人生》,介绍了中国核潜艇黄总设计师的工作,虽然没说名字,但提到了“他的妻子李世英”。 这不是三儿媳的名字吗?哎呀,黄总设计师就是30年不回家的三儿子呀!老母亲赶紧召集一家老小,郑重地告诉他们:“三哥的事,大家要理解、要谅解!” 这句话传到黄旭华耳中,他哭了。 第二年,黄旭华去南海参加深潜试验,抽时间匆匆回了趟家,终于见到了阔别30年的母亲。父亲早已去世了,他只能在父亲的坟前,默默地说:“爸爸,我来看您了。我相信您也会像妈妈一样谅解我。” 提及这30年的分离,黄旭华的眼眶红了。办公室里有深海般的寂静,我们轻声问:“忠孝不能两全,您后悔吗?”他轻声但笃定地回答:“对国家尽忠,是我对父母最大的孝。” 幸运的是,他和妻子李世英同在一个单位。他虽然什么也不能说,但妻子都明白。没有误解,但有心酸:从上海举家迁往北京,是妻子带着孩子千里迢迢搬过去的;从北京迁居气候条件恶劣的海岛,冬天几百斤煤球,妻子和女儿一点点往楼上扛;地震了,还是妻子一手抱一个孩子拼命跑。 她管好了这个家,却不得不放弃原本同样出色的工作,事业归于平淡。妻子和女儿有时会跟他开玩笑:“你呀,真是个客家人,回家做客的人!” 聚少离多中,也有甘甜的默契。 “很早时,她在上海,我在北京。她来看我,见我没时间去理发店,头发都长到肩膀了,就借来推子,给我理发。直到现在,仍是她给我理。这两年,她说自己年纪大了,叫我‘行行好,去理发店’。我呀,没答应,习惯了。”黄旭华笑着说。结果是,李世英一边嗔怪着他,一边细心地帮他理好每一缕白发。

·2014年5月,妻子李世英为黄旭华整理着装。 “试问大海碧波,何谓以身许国。青丝化作白发,依旧铁马冰河。磊落平生无限爱,尽付无言高歌。”这是2014年,词作家闫肃为黄旭华写的词。 黄旭华从不讳言爱:“我很爱我的妻子、母亲和女儿,我很爱她们。”他顿了顿,“但我更爱核潜艇,更爱国家。我此生没有虚度,无怨无悔。” 黄旭华的办公桌上有张照片,照片上的他衬衣、领结、西裤,正在指挥一场大合唱。自从2006年开始,研究所每年文艺晚会的最后一个节目,都是他指挥全体职工合唱《歌唱祖国》。 “对您来说,祖国是什么?” “列宁说过的,要他一次把血流光,他就一次把血流光;要他把血一滴一滴慢慢流,他愿意一滴一滴慢慢流。一次流光,很伟大的举动,多少英雄豪杰都是这样。更关键的是,要你一滴一滴慢慢流,你能承受下去吗?国家需要我一天一天慢慢流,那么好,我就一天一天慢慢流。” “一天一天,流了90多年,这血还是热的?” “因为祖国需要,就应该这样热。” 环球人物杂志

黄旭华逝世,“人民海军”等多方悼念

中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师黄旭华同志,因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99岁。

黄旭华 消息传出后,微信公众号“人民海军”“北海舰队”先后发文悼念:黄老,走好! 黄旭华,1926年3月12日出生于广东省汕尾市(原海丰县),祖籍广东省揭阳市。 2月7日,《汕尾日报》发文回顾,对于自己出生地汕尾市,黄旭华院士有着非常深厚的感情,他曾多次回到汕尾,与当地乡亲一起回忆小时候在汕尾生活、求学的经历。黄旭华院士非常关注汕尾的教育事业发展,曾多次寄语汕尾学子要勤奋学习,学好知识,学会做人,学会做事,能够自立,做有人格,有尊严,有人性的人。 2022年元旦假期,96岁的黄旭华院士带着夫人李世英和小女儿黄峻回到汕尾。沿着记忆中的道路,黄旭华在自己的出生地、曾经居住过的房子中,话一下子变少了,他仔仔细细地环顾四周,仿佛要把这一切尽收眼底,藏到心里。离开时,黄旭华在凤山旧居外的宣传栏上看到了自己父母亲的照片,他提出要在宣传栏前合影留念,还要把父母的照片拍进去,拍成“全家福”。 1958年,黄旭华奉命参与核潜艇研制,从此隐姓埋名三十年。为严守国家机密,他断绝与家人联系,父亲临终未能尽孝,母亲亦不知儿子去向,直至1987年媒体报道后,家人才知他竟是为国铸剑的功臣。 黄旭华曾用名黄绍强。今年2月7日,母校广西桂林中学发文回顾了这一更名细节:1938年,他徒步四日翻山越岭,进入揭西聿怀中学,在甘蔗林草棚中坚持学习。1941年,战火蔓延,他不顾危险赴桂林投奔兄长,考入桂林中学高中部,就读于35班,并在此更名为“旭华”,寓意“中华如旭日重生”。彼时的桂林饱受日军轰炸,警报频响、满城废墟,黄旭华与师生们躲进山洞挨饿苦读,却更坚定了“科学救国”的信念。他在桂中的三年,不仅打下扎实学识,更将“国家至上、誓言无声”的精神深深烙印于心。 桂林中学方面介绍,黄旭华院士始终牵挂母校桂林中学。2020年,他捐赠50万元设立“黄旭华奖学金”与“黄旭华班”,激励学子“立大志、练本领、担大任”。2023届“黄旭华班”毕业生在信中写道:“惊涛骇浪,乐在其中,大好时代,处处皆是我们施展才华的江湖!”他回信勉励学生继承“专心志·忧天下”的校训,为国奉献。近年来,桂中黄旭华班教室高悬“国家至上”班训,学子们以他为楷模,将个人理想融入民族复兴伟业。 黄旭华还曾于1945到1949年就读于国立交通大学(现上海交通大学)造船工程系。今年2月7日,微信公众号“上海交通大学”发文讲述黄旭华与交大的5个故事。 其中提到,2016年4月,在上海交通大学纪念建校120周年大会现场,黄旭华作为校友代表发言,他轻轻地推开了学校为他演讲准备的座椅,坚持站立着向大家讲述心中的“交大精神”,让无数人为之动容。当黄旭华以颤抖而坚决的语调说出“此生属于祖国,此生属于核潜艇,献身核潜艇事业,此生无怨无悔”时,全场掌声雷动。 黄旭华还曾语重心长地对交大学子提出殷切希望:第一需要有扎扎实实的知识基础,而且面要广;第二,要有思想准备要自力更生,争取外援可以不放松,但是立足点是我们自己;第三,创新的道路不可能平平坦坦的,往往是要经历不少个反反复复,要有这个思想准备;第四,科学发展要有无私奉献的精神。上海交通大学方面表示,黄旭华的成就、为人和对母校的情感,是上海交通大学的宝贵精神财富,它将一直激励着交大师生奋发向上,勇攀高峰。 黄旭华院士还与华中科技大学有着一段特殊的缘分。据该校今年2月7日文章介绍,1999年5月,华中科技大学聘请黄旭华院士为该校教授,并担任交通学院(即原华中工学院船海系、现华中科技大学船海学院)名誉院长。 船海学院党委书记顾国强表示,黄旭华院士一生致力于核潜艇事业,却从不计较个人得失,他用自己的行动诠释了什么是真正的科学家精神,什么是“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。他的精神将永远激励着船海学院师生坚定信念、勇于担当,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 澎湃新闻 |